Face à la montée des écrans tactiles et des expériences virtuelles sans contact, la survie des jeux d’arcade traditionnels interroge. Leurs leviers mécaniques, leurs boutons usés et leurs sons métalliques, jadis familiers, paraissent appartenir à un autre temps. Pourtant, ce monde tangible conserve un charme que la génération du glissement de doigt pourrait redécouvrir. Entre nostalgie et adaptation technologique, l’avenir des salles de jeux se redessine, cherchant une place dans un univers numérique qui privilégie fluidité, instantanéité et immatérialité.

Des monnayeurs aux portefeuilles virtuels

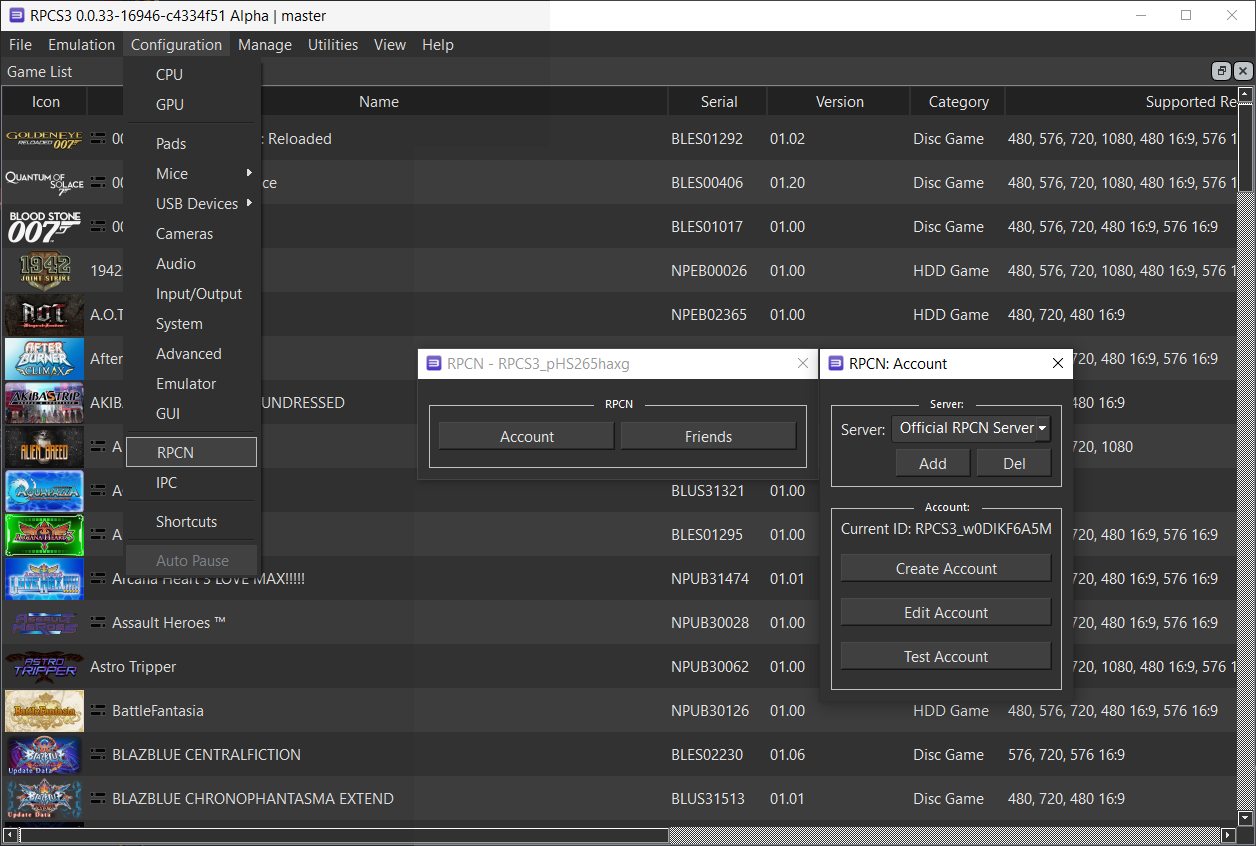

Le parallèle entre les anciennes bornes d’arcade et certains services numériques contemporains est frappant. Cette comparaison trouve un écho concret dans le fonctionnement d’un casino en ligne retrait rapide, où la logique du jeton s’est transformée en flux de paiement instantané. Là, le « crédit » est devenu digital : le joueur choisit son dépôt, observe la vitesse du versement, s’assure de la transparence du processus KYC et anticipe le taux de redistribution (RTP).

La satisfaction ne vient plus d’un bruit de pièce tombant dans un réceptacle, mais de la confirmation visuelle d’un transfert réussi. Les plateformes adoptent la fiabilité et la clarté comme la nouvelle mécanique du plaisir, remplaçant le métal froid par la fluidité d’une interface. Cet écosystème, fondé sur la confiance et la vitesse de traitement, reflète une autre facette du jeu : celle où la technologie garde l’esprit du défi tout en supprimant la friction tangible.

Un changement de posture face au jeu

Le passage du physique au numérique modifie profondément la gestuelle et l’attitude du joueur. Là où l’arcade imposait une posture de combat, les mains crispées sur le joystick, le jeu mobile et en ligne privilégie une implication plus cérébrale, moins corporelle. On ne « frappe » plus le bouton de tir : on effleure un écran. Cette simplification gestuelle a certes démocratisé le jeu, mais elle a aussi aplani l’émotion.

L’effort physique faisait partie intégrante du plaisir. Les concepteurs le savent : la sensation mécanique d’un contact, même simulé, stimule la mémoire musculaire et ancre l’expérience. Rares sont les interfaces tactiles capables de reproduire ce sentiment de maîtrise. Pour les nouvelles générations, cela n’a cependant plus la même valeur symbolique. Le défi se trouve ailleurs, dans la vitesse de réaction, la personnalisation de l’avatar ou l’immersion sonore.

Entre nostalgie et innovation commerciale

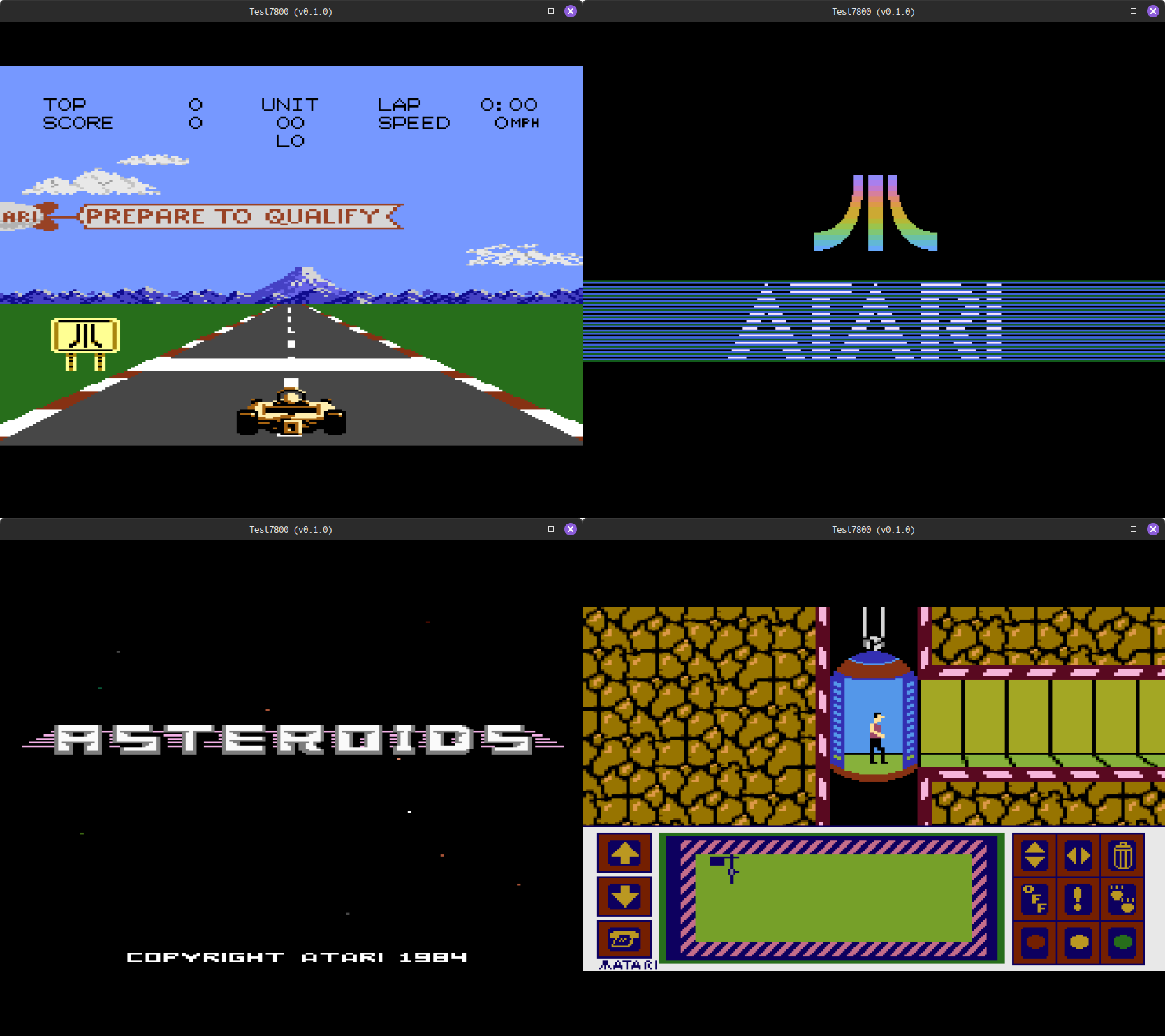

Les exploitants de salles doivent désormais jouer la carte de la nostalgie intelligente. Certains réparent des bornes originales, d’autres les réinventent avec des technologies modernes : écrans LED, reconnaissance de mouvement, score partagé en ligne. L’arcade n’est plus seulement un loisir, mais un patrimoine culturel réédité pour les réseaux sociaux.

L’authenticité devient un argument de marketing. Les éditeurs eux-mêmes perçoivent le potentiel économique d’un retour sélectif au passé : offrir des produits hybrides mêlant design rétro et connectivité actuelle.

Ce lien entre hier et demain nourrit une économie d’expérience plutôt qu’une économie d’objet. Dans cette perspective, l’arcade renaît non comme relique, mais comme format expérimental capable d’attirer ceux qui cherchent la matérialité dans un monde entièrement digitalisé.

La mutation du plaisir tactile

La fascination pour le toucher reste vive malgré la disparition progressive des boutons. Les concepteurs d’interfaces étudient la vibration haptique, la résistance artificielle ou les retours sonores précis pour compenser l’absence de matière.

Dans ce champ, la technologie tente d’imiter la gravité d’un geste mécanique. L’industrie du jeu comprend que l’expérience sensorielle est aussi cognitive : la texture d’un bouton, la dureté d’un levier traduisent un langage symbolique. Perdre ce langage, c’est risquer de rendre le jeu interchangeable avec n’importe quel défilement d’écran.

Certains studios misent sur des contrôleurs accessoires ou des environnements immersifs pour rétablir une physicalité disparue. Le succès de ces innovations dépendra de leur capacité à convaincre un public déjà habitué à l’absence de contact.

La dimension sociale et l’esprit du défi

Autrefois, la salle d’arcade représentait un espace public de compétition amicale. Les jeunes s’y retrouvaient pour observer, défier, commenter. La dimension sociale y était palpable : cris, applaudissements, rivalités immédiates.

En ligne, ces interactions existent toujours, mais filtrées par l’écran et la distance. Les plateformes cherchent à reproduire cette intensité à travers les chats vocaux, les classements en direct et les tournois virtuels. Pourtant, la spontanéité d’une partie improvisée reste difficile à transposer.

Ce glissement vers le tout-numérique transforme la convivialité en donnée mesurable : nombre d’amis connectés, score partagé, badge obtenu. Le lien communautaire s’exprime par la statistique, non plus par le geste collectif. Cette mutation n’est ni positive ni négative ; elle témoigne simplement de la manière dont la société redéfinit la proximité.

Un futur entre réalisme et métaverse

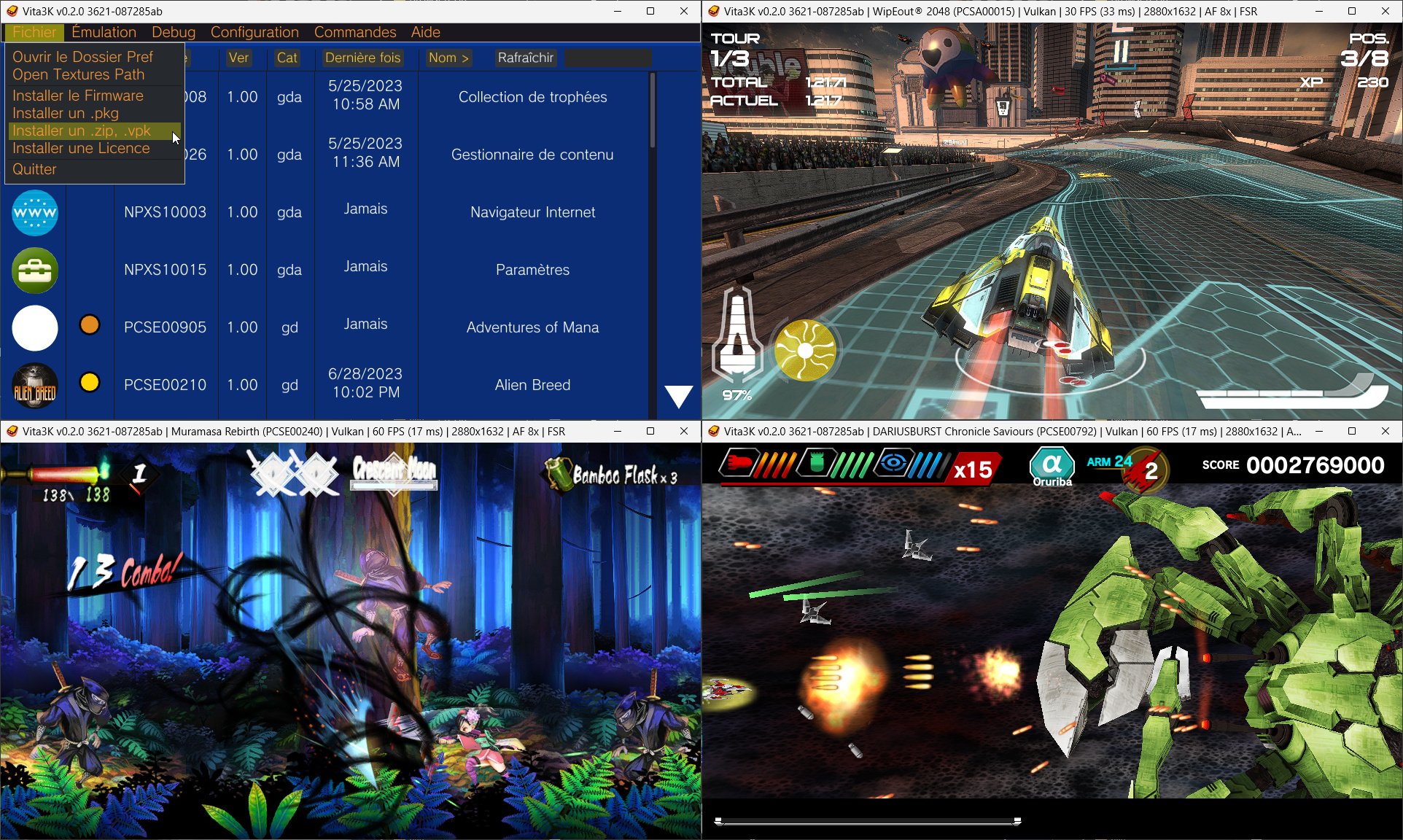

L’avenir du jeu d’arcade pourrait se jouer dans le métaverse ou dans des espaces hybrides mêlant réel et virtuel. Des prototypes de bornes connectées utilisent déjà la réalité augmentée pour superposer des éléments numériques à la matière physique. Les joueurs conservent le plaisir du geste tout en profitant de la profondeur de l’univers digital.

Cependant, la viabilité économique de ces dispositifs dépend du coût de maintenance et de la disponibilité des lieux. Dans des zones urbaines où les loyers grimpent, chaque mètre carré doit être rentable. Les exploitants qui parviennent à combiner expérience sensorielle, communauté active et modèle financier durable pourraient transformer l’arcade en laboratoire social et technologique. Loin d’être condamnée, elle aurait alors pour mission d’unir deux mondes : celui des boutons et celui des pixels.